電気通信事業法とは?制定された背景やプライバシー保護との関係性を解説

2022年4月に改正個人情報保護法が施行され、それに伴うプライバシー対策に追われていた方も少なくないのではないでしょうか。

現在、新たに電気通信事業法においても、企業のプライバシー対策に影響を与えるような改正案が成立&2023年6月16日に施行されており、早急に対応が求められています。

本記事では、そもそも電気通信事業法とはどんな法律なのか、改正電気通信事業法においてはどのような対応が求められるようになったのか、そして企業のプライバシー対策にも関わる「通信の秘密」について詳しくご説明します。

※この記事は2024年9月3日時点の情報をもとに執筆しています。

1.電気通信事業法とは

まずは、電気通信事業法制定の背景と、各キーワードの定義をご紹介します。

1-1. 電気通信事業法はなぜ制定されたのか

簡単に言うと、電気通信事業法は、電気通信サービスの利用者の利益を保護する法律です。私たちの生活に不可欠な電気通信サービスが安心して利用できるよう、事業者には規則に則った適切な運営が求められます。この法律はそのために制定されました。

電気通信事業法の第1条では、以下の目的について以下のように記されています。

この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。 引用:e-Gov法令検索 電気通信事業法 第1条

つまり、電気通信事業法は以下3点をもって、電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図ることを目指しています。

- 公正な競争の促進

- 電気通信役務の円滑な提供確保

- 利用者利益の保護

それぞれについて詳しく解説します。

1-1-1. 公正な競争の促進

電気通信事業法における「公正な競争の促進」は、電気通信市場における健全で平等な競争環境を保証するための法的枠組みです。

これにより、新規参入者も含めたすべての事業者が公平な条件で事業を展開できるようになります。

主な措置として、ライセンス制度の透明化、接続料と利用料の公正な設定、市場の監視と独占禁止法の適用、ネットワーク中立性の保護があります。これらは技術革新を促し、消費者により良いサービスと価格の選択肢を提供します。1-1-2. 電気通信役務の円滑な提供確保

電気通信事業法における「電気通信役務の円滑な提供確保」とは、安定した通信サービスが消費者に提供されることを保証する法的枠組みを意味します。

この目的は、電気通信インフラの整備と維持を通じて、国内での通信サービスの品質とアクセスの向上を図ることにあります。

具体的には、事業者に対して技術基準の遵守、サービス中断時の迅速な対応、そして緊急時の通信確保に関する規定が設けられています。これにより、電気通信サービスの安定供給と高い信頼性が促進されます。

1-1-3. 利用者利益の保護

電気通信事業法における「利用者利益の保護」とは、消費者が安全かつ公平な条件で電気通信サービスを利用できるようにするための規制です。

これには、個人情報の保護、不当な料金請求への対策、透明な料金体系の確保が含まれます。また、サービスの品質保持と利用者の権利を守るための措置も強化されています。利用者が不利益を被らないよう、事業者に対して適切な情報提供と公正な取引が求められており、消費者の信頼と満足を確保することが目的です。

では、「電気通信事業」とは一体何のことなのでしょうか。

1-2. 「電気通信」および「電気通信事業」とは

まず、「電気通信」は以下のように定義されています。

電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 引用:e-Gov法令検索 電気通信事業法 第2条 1項

そして、「電気通信事業」は、以下のように書かれています。

電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業をいう。

(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。) 引用:e-Gov法令検索 電気通信事業法 第2条 4項

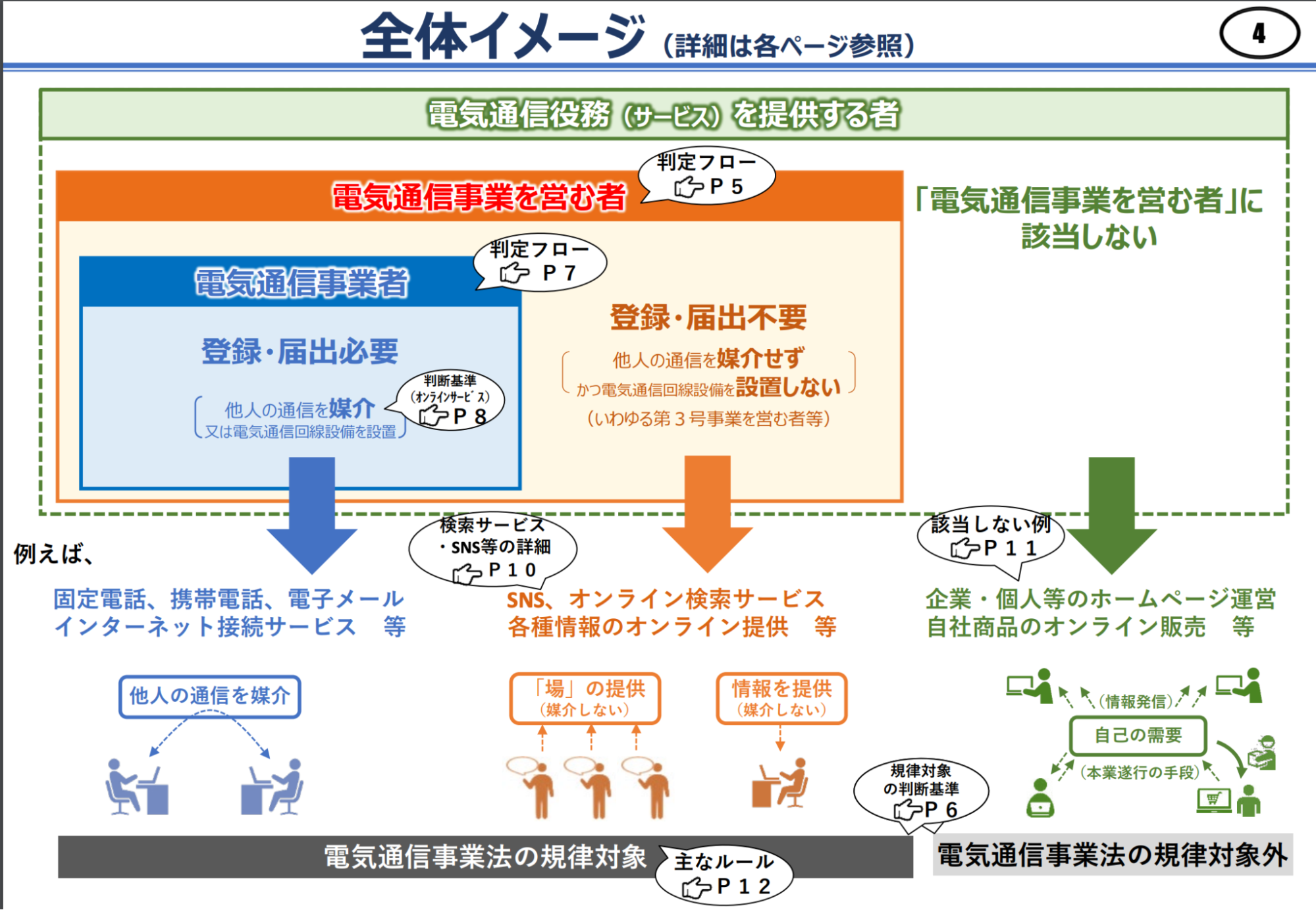

このとき、企業や個人のホームページ運営や、自社商品のオンライン販売等は自己の需要のためとみなされるので、電気通信事業に該当しません。

1-3「電気通信事業者」とは

電気通信事業者の定義は以下です。

電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。 引用:e-Gov法令検索 電気通信事業法 第二条 五項

つまり電気通信事業者とは、電気通信事業を営む者で、かつ登録や届出をした者が該当することになります。よって、電気通信事業を営もうとする際には登録や届出の必要性を確認しなければなりません。

電気通信事業を営もうとする者のうち、登録が必要なのは以下の場合です。

「電気通信回線設備を設置している」かつ、以下2点の少なくとも1つに該当する場合

- 端末系送電路設備の設置の地域が一の市町村の区域を超えている

- 中継系伝送路設備の設置の区間が一の都道府県の区域を超えている

また、電気通信事業を営もうとする者のうち、届出が必要なのは以下の場合です。

- 「電気通信回線設備を設置している」かつ、上記1.2のいずれも該当しない

- 「電気通信回線設備を設置していない」かつ、他人の通信を媒介している

登録・届出が必要な電気通信事業の具体例としては、以下の通りです。

- 固定・携帯電話

- インターネット接続サービス

- 利用者間のメッセージ媒介サービス

- web会議システム

そして、電気通信事業を営んでいたとしても、「電気通信回線設備を設置していない」かつ「他人の通信を媒介していない」場合には、登録・届出が不要ということになります。 登録・届出が不要な電気通信事業の具体例としては、以下が該当します。

- SNS

- オンライン検索サービス

- オンラインショッピングモール

- 各種情報のオンライン提供

これら事業は第3号事業と呼ばれています。

なお、これらに付随した「メッセージ媒介サービス」(SNSのダイレクトメッセージなど)は、他人の通信を媒介するとして、届出が必要であるため要注意です。

出典:電気通信事業 参入マニュアル( 追補版 )ガイドブック 総務省 総合通信基盤局

出典:電気通信事業 参入マニュアル( 追補版 )ガイドブック 総務省 総合通信基盤局

2.電気通信事業法と「通信の秘密」の関係

次に、電気通信事業法においてプライバシーに関わりのある「通信の秘密」という概念についてご説明します。

2-1. 「通信の秘密」とは

「通信の秘密」とは、通話やメールの内容など、「通信に関する個人や企業間でのやりとり」が秘密事項として守られていることを指します。

日本国憲法においては、第21条第2項により、「通信の秘密」は個人として生きていく上で必要不可欠な権利として保障されているのです。

この趣旨を受けて、電気通信事業法や、有線電気通信法、電波法によりそれぞれ権利が保護されています。つまり、電気通信事業法は「通信の秘密」を守るための法律でもあるのです。

2-2. 「通信の秘密」保護に関する電気通信事業法の条文

電気通信事業法においては、第4条において次のように定められています。

電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。 引用:e-Gov法令検索 電気通信事業法 第4条

当たり前ですが、電気通信事業に従事していた際に知り得た他人の秘密は、退職後も守らなければなりません。

2-3. 電気通信事業法で定められた、「通信の秘密」保護を怠った場合の罰則

では、電気通信事業法で定められた、「通信の秘密」保護を怠った場合にはどんな罰則が与えられるのでしょうか。

第179条にはこのように定められています。

電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

前二項の未遂罪は、罰する。 引用:e-Gov法令検索 電気通信事業法 第179条

電気通信事業に従事する者が通信の秘密を侵した場合の方が、その他の人が侵した場合よりも罰則が厳しくなっています。

3. 改正電気通信事業法(2023年6月16日施行)で利用者情報の適正な取扱いが義務化

3-1.電気通信事業法の改正により求められる対応は?

2023年6月16日に、これまでの電気通信事業法の一部が改正された「改正電気通信事業法」が施行されました。

2022年3月4日に電気通信事業法の一部を改正する法律案が国会に提出され、同年6月13日に電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号)が成立、2023年6月16日に施行されました。

主な改正のポイントは以下3つです。

- 情報通信インフラの提供確保

- 安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保

- 電気通信市場を巡る動向に応じた公正な競争環境の整備

中でも、プライバシーの観点で、2の改正内容に注目が集まっています。

具体的には、以下2つの措置が講じられました。

- 大規模な事業者(※)が取得する利用者情報について適正な取扱いを義務付ける。

(※ 大規模な検索サービス又はSNSを提供する事業についても規律の対象とする。) - 事業者が利用者に関する情報を第三者に送信させようとする場合、利用者に確認の機会を付与する。

特に、「事業者が利用者に関する情報を第三者に送信させようとする場合、利用者に確認の機会を付与する。」については、「外部送信規律」と呼ばれ、規制対象が広いため多くの事業者が対応を行わなければいけません。

3-2. 外部送信規律の対象と求められる対応

外部送信規律で規制対象となる企業は、法令で指定される電気通信役務を行う企業です。ガイドラインによれば、具体的には以下4つのケースが規制対象とされています。

- メッセージ媒介サービス

- 発信者と閲覧者がやり取りを行う「場」を提供するサービス

- オンライン検索サービス

- 各種情報のオンライン提供

そして、規制対象となる場合は、以下のいずれかの措置が求められます。

- 通知または公表

- オプトアウト

- 同意取得

外部送信規律の概要や規制対象など詳細はこちらの記事をご参照ください。

>>外部送信規律(電気通信事業法)とは?知っておきたい重要ポイントを解説!

3-2. 外部送信規律で求められる「通知または公表」

また、措置については先述の3パターンが挙げられていますが、以下の理由により「通知または公表」という措置を講じることが、企業にとって最も負担が少なく、最適な対応方法だと考えられます。

- 「オプトアウト措置」や「本人の同意取得」といった措置は大きな労力がかかること

- 「オプトアウト措置」や「本人の同意取得」といった措置を講じる場合、「通知または公表」の際に提供すべき情報と同程度の情報を提供しなければならないこと

実際に「通知または公表」という手段を取る場合には、「通知または公表」の方法について共通で示されている以下の条件を満たすことが重要です。

- 日本語を用い、専門用語を避け、及び平易な表現を用いること

- 操作を行うことなく文字が適切な大きさで利用者の電気通信設備の映像面に表示されるようにすること

- その他、通知または公表される事項について、利用者が容易に確認できるようにすること

(「改正電気通信事業法施行規則第22条の2の28 1項」を要約し抜粋)

さらに、通知・公表それぞれの要件についても示されています。以下の記事で詳細を説明しておりますので、外部送信規律への措置として「通知または公表」を実施される方は併せてご参照ください。

>>【2023年6月16日施行】新たなCookie規制、改正電気通信事業法(外部送信規律)についてわかりやすく解説!

3-3.改正電気通信事業法の各種情報はどこで入手できる?改正電気通信事業法の所轄官庁は総務省です。そのため、改正電気通信事業法についての情報を知りたい場合は、総務省が公開している情報を参考にすると良いでしょう。

改正電気通信事業法そのものである「改正電気通信事業法・総務省令」から、外部送信規律についてよりわかりやすく内容を伝えるための特設ページ、ガイドライン、外部送信規律に関するFAQなどさまざまな情報が公開されています。 詳しくはこちらの記事をご参照ください。>>『【公開情報まとめ】改正電気通信事業法を学ぶならここをチェック!【ガイドライン・ガイドブック・FAQ等】』

まとめ

今回は、電気通信事業法の概要と、2023年6月に施行された改正法の解説、そして「通信の秘密」についてご説明しました。

改正電気通信事業法については、ガイドラインやQA等、総務省からも役に立つ情報が公開されていますので、情報のキャッチアップを心がけるようにしましょう。Priv Labでも、随時最新情報をお届けしていきます。

弊社では、改正電気通信事業法の「外部送信規律」対応をサポートするサービス「Trust 360 電気通信事業法対応」を提供しています。貴社Webサイト・アプリケーションで発生している外部送信を洗い出し、リストアップすることで、通知または公表をサポートいたします。

詳しくは、以下リンクからお問合せください。

>>「Trust 360 電気通信事業法対応」のお問い合わせはこちら

公開日:2023年2月9日